En los años que pasé en las aulas, una de las cosas que más me llamaban la atención era la ligereza con la que muchos de mis alumnos se tomaban algunos de los conceptos fundamentales en ingeniería de audio, incluso estando ya a punto de terminar la carrera. Esto, ahora que miro atrás y veo aquellos tiempos desde la comodidad que me da la distancia, ya no me saca de mis casillas. Incluso considero que se ha convertido en algo positivo, ya que ahora me abre muchos caminos para la escritura. En esta ocasión me centraré en aclarar dos de los conceptos más básicos, y, paradójicamente, más frecuentemente mal entendidos: qué significa analógico y qué significa digital.

Aunque todo el mundo parece tener claro cuándo está usando equipo analógico o equipo digital, basta con hacer la pregunta directa ¿pero qué es eso de analógico y digital? para que muchos se queden en blanco.

Hagamos un pequeño ejercicio: deja de leer y tómate el tiempo necesario para intentar definir ambos. ¿Qué significa analógico? ¿Qué significa digital? Venga, te espero.

¿Qué tal te fue? Si has balbuceado, aunque haya sido mentalmente, y has movido las manos —que es justo lo que ocurre cuando alguien no puede dar una definición clara, concisa e irrefutable—, creo que, estés en el nivel que estés en el mundo del audio, no te vendría mal acompañarme a un pequeño viaje en el que intentaré explicar conceptualmente estos dos términos tan engorrosos.

La flecha de Zenón: infinitas posiciones posibles

[Índice]Comencemos viajando al siglo V a. C., a una pequeña ciudad-estado de la costa sur de la península itálica llamada Elea, fundada por colonos griegos. En una playa, un arquero practica su puntería intentando acertar a un viejo escudo clavado en la arena, a unos cuarenta metros de distancia.

Un poco retirado, tomando el sol y bebiendo un margarita, está su amigo Zenón, filósofo local y aficionado al pensamiento excesivo. De repente, un cubito de hielo le provoca un dolor de cabeza intenso que le conecta con el universo, justo en el momento en que ve cómo su amigo acierta de lleno en el escudo. Entonces Zenón ve la luz y se da cuenta de que la flecha, antes de llegar al escudo y recorrer los cuarenta metros, tuvo que recorrer la mitad: veinte; antes de eso, la mitad de la mitad: diez; luego cinco, dos y medio, uno con veinticinco... y así hasta el infinito.

Zenón se queda pensando un rato.

Si tiene que recorrer infinitas mitades antes, ¿cómo es que la flecha termina llegando al escudo?

Para él no tiene sentido.

Esto, que se conoce como la paradoja de la dicotomía, y que Zenón formuló para apoyar las ideas de su maestro Parménides, según las cuales el movimiento es una ilusión, nos sirve a nosotros para introducir un concepto muy importante: la continuidad.

Si consideramos la distancia como una magnitud física y tomamos los metros que hay entre el arquero y el escudo, ¿tiene todo eso algo que ver con el infinito? Pues no, nada… y sí, todo.

No, porque en esa distancia concreta no están contempladas otras por encima de ella, como cincuenta metros, sesenta, dos millones de kilómetros ni dos mil millones coma cinco. Es decir, no hablamos de una distancia infinita, sino de un tramo acotado entre dos puntos: cero (donde está el arquero) y cuarenta metros (donde está el escudo).

Pero a la vez, sí, porque entre esos dos puntos hay infinitas posiciones posibles. Como decía Zenón, hay infinitas mitades: entre cero y cuarenta está el veinte, entre cero y veinte está el diez…

Pero no hace falta limitarnos a las mitades. Podemos extender nuestro pensamiento y aceptar que entre dos distancias cualquiera puede haber infinitas más, tengan o no relación entre sí. Entre diez y veinte está el quince, el siete, el seis coma trescientos millones cuatrocientos mil setecientos cincuenta... y así podríamos seguir sin terminar nunca.

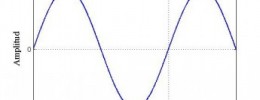

Cuando decimos que una magnitud es continua, nos referimos a que entre cualquier par de valores dentro de un intervalo determinado hay infinitos valores posibles. No hay saltos, no hay escalones, no hay unidades mínimas indivisibles.

El termógrafo de Sancho: tiempo y amplitud

[Índice]Demos ahora un salto temporal de unos dos mil quinientos años, hasta 1956, y asomémonos a una estación meteorológica perdida en algún lugar de La Mancha. En una sala tranquila, Sancho, un empleado, revisa un aparato metálico con forma de caja. Dentro, un tambor gira lentamente mientras una pluma traza una curva continua sobre un papel milimetrado. Es un termógrafo, y lo que registra es la evolución de la temperatura a lo largo del día. Esa representación gráfica no tiene cortes, saltos ni escalones a lo largo del tiempo. Y eso ocurre también con la temperatura: no está limitada a una lista cerrada de valores posibles. La aguja del termógrafo entre, por ejemplo, 25 °C y 26 °C, puede marcar 25,42345 °C, 25,654645676575743 °C, 25,0527788967995 °C, 25,3564546796754 °C, 25,99032877356040234772736 °C… De nuevo, siempre habrá infinitos valores, ya que habrá infinitos decimales.

Por tanto, podemos asegurar que esa gráfica es continua tanto en tiempo como en amplitud. Y eso es, justamente, lo que define a una señal analógica: todo lo que se denomina "analógico" hace referencia a sistemas que trabajan con señales de este tipo.

¿Pero qué es una señal? Si hacemos nuestro el punto de vista físico y matemático, una señal es una variación a lo largo del tiempo de alguna magnitud física que representa o contiene alguna información. En este caso, la señal del termógrafo nos da la información de cómo varía la temperatura (la magnitud física) a lo largo de un día (el tiempo).

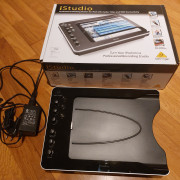

Esa señal de temperatura, suave, continua, precisa, tiene todo lo que entendemos por “analógico”. Pero, como pasó en nuestro mundo del audio, las cosas empezaron a simplificarse en aras de la eficiencia.

El cuaderno de Alonso: el tiempo es discreto

[Índice]Sancho, religiosamente, entrega cada mañana a su jefe Alonso el papel que trazó el termógrafo el día anterior, hasta que un día Alonso le dice que ya no sabe qué hacer con tanto papel. Que, en realidad, él hace un cálculo estadístico de la temperatura y que sólo le interesan los valores en grados centígrados que hay a las diez de la mañana y a las diez de la noche. Así que, por favor, se deje de tanto rollo de papel y se limite a anotarle en una libreta, que dejará en su mesa, la temperatura registrada a las diez de la mañana y a las diez de la noche del día anterior.

Más contento que unas pascuas, Sancho guarda en un armario el termógrafo, con el molesto papel milimetrado y esos engranajes que necesitan ajustes diarios. Sale de la oficina y va al almacén a pedir un termómetro de precisión. A partir de ahora va a consultar la temperatura dos veces al día: a las diez de la mañana y a las diez de la noche. Un termómetro es más que suficiente. Y, puesto que ya hemos imaginado algo tan loco como a Zenón tomando el sol y bebiéndose un margarita, imaginemos ahora que nuestro amigo Sancho tiene la capacidad sobrehumana de anotar la temperatura con infinitos decimales, con lo que los valores de amplitud pueden seguir tomando infinitos valores posibles (en la gráfica pongo solo tres decimales, ya que los infinitos decimales se salían de la página).

Pasados unos meses, dos compañeros de Sancho —uno a quien llaman el Cura y otro al que llaman el Bachiller— inician una discusión acalorada. El Cura insiste en que el miércoles pasado, al mediodía, fue el momento en que más calor ha pasado en su vida. El Bachiller le dice que se deje de tonterías, y que si consultan el registro de los papeles del termógrafo del año pasado, seguro, encontrarán al menos una vez en que, a las 12 del día, se registró más temperatura. Está tan seguro que se apuesta un burro de buena calidad y nada quejumbroso a que tiene razón.

Ambos acuden a Sancho y le preguntan dónde pueden encontrar la información de la temperatura de la semana anterior. Él les dice que vayan a la oficina de Alonso. Cuando llegan, Alonso les entrega el cuaderno donde Sancho apunta cada mañana la temperatura del día anterior. Buscan el miércoles y, para su sorpresa, no encuentran ninguna temperatura registrada a las 12 del mediodía. Solo están los valores de las 10 de la mañana y las 10 de la noche.

Ninguno de los dos puede comprobar quién tenía razón.

¿Qué ha pasado aquí? Simple y llanamente, que ya no tenemos valores para cualquier instante de tiempo. Ahora solo tenemos datos en momentos puntuales del día: a las 10 de la mañana y a las 10 de la noche. Lo demás no existe. Ya no hay continuidad en el tiempo; así, se dice que el tiempo es discreto (que es, en ingeniería, lo contrario de continuo).

Sin pretenderlo, Sancho y Alonso han realizado lo que en ingeniería se conoce como un muestreo, es decir, tomar el valor de una magnitud física en momentos determinados. En este caso, la frecuencia de muestreo sería de dos muestras por día.

Los números exactos: el error de cuantificación

[Índice]Pasan un par de meses más, y Alonso le hace una nueva petición a Sancho. Le dice que se le están complicando demasiado los cálculos estadísticos, y que ya no es necesario anotar las temperaturas con tantos decimales, que total, la diferencia entre usar decimales o no apenas variaba el resultado. Que ese error era asumible. A partir de ahora —le dice— bastará con una aproximación sin decimales.

Desde entonces, Sancho dejó de escribir temperaturas como 24,8634 °C o 25,12 °C, y empezó a redondearlas: 24, 25, 26… nada de sutilezas. La temperatura, a partir de ese momento, ya no podía tomar cualquier valor, solo valores enteros. Este proceso en ingeniería se llama cuantificación.

Y, por supuesto, al simplificar las cosas, se pierde algo por el camino. Si, por ejemplo, el lunes a las 10 de la mañana la temperatura real era de 24,323 °C, Sancho anotaba simplemente 24 °C. Ese pequeño margen que se pierde entre lo que había realmente y lo que queda registrado se conoce como error de cuantificación. En este caso, de 0,323 °C.

Ahora, la información que Sancho le entrega a Alonso cada mañana ya no solo ha perdido la continuidad en el tiempo, sino también en la amplitud. Ya no tenemos datos en todos los momentos del día, ni valores tan precisos como antes. La información que Sancho proporciona es ahora discreta en tiempo y en amplitud.

Calor o frío: la señal digital

[Índice]Unos días después, Alonso vuelve a llamar a Sancho a su oficina. Le explica que las nuevas directrices del ministerio van a ir aún más lejos: ya no hace falta anotar la temperatura exacta, ni siquiera redondeada. Ahora solo iba a importar si hacía frío o calor. Que la instrucción es que una temperatura igual o superior a 25 °C contaba como calor; todo lo que estuviera por debajo, como frío.

A partir de entonces, Sancho debía limitarse a escribir en la libreta el día, la hora, y una sola letra: C para calor, F para frío. Y, como antes, solo a las 10 de la mañana y a las 10 de la noche.

Sin saberlo, a Sancho le acababan de dar la instrucción de que use un sistema donde sólo puede haber dos estados posibles (frío y calor) y además un código (F para frío y C para calor), con lo que la información que a partir de ese día Sancho entregó a Alonso no solo era discreta en tiempo y en amplitud, sino que estaba codificada en un sistema binario de dos estados posibles.

Una señal digital es por definición una señal discreta en tiempo y en amplitud y que, además, está codificada, es decir, que usa un código, para que todos los implicados entiendan de qué va la cosa. Por tanto, la información que Sancho da todos los días a Alonso, llegado este punto de la historia, la podríamos considerar digital.

| Características | Señal analógica | Señal digital |

|---|---|---|

| Tiempo | Todos los instantes del día | Sólo 10h y 22h |

| Amplitud | Infinitos valores posibles | Valores limitados |

| Representación | Curva continua en papel | Representada con letras (F/C) |

Hemos visto cómo la señal analógica que obtenía Sancho en el papel milimetrado que dibujaba el termógrafo, que era suave, continua y precisa, ha pasado a convertirse en una señal abrupta, discontinua e imprecisa, y que esto se ha producido por la secuencia de tres procesos diferenciados: el muestreo (que toma muestras en ciertos instantes de tiempo), la cuantificación (que hace que la amplitud solo pueda quedar definida en ciertos valores determinados) y la codificación (que hace que la información pueda ser transmitida y entendida de forma eficiente).

El último paso que se hizo con lo de frío (F) y calor (C) no es conditio sine qua non para que la información que entrega Sancho pudiera considerarse digital. Sin embargo, el uso de un código con números enteros en la amplitud habría sido demasiado complejo para los fines de este artículo introductorio. Por eso, he preferido simplificarlo a dos estados para ilustrar mejor el concepto de codificación.

A fin de cuentas, lo que empezó siendo una suave curva de tinta en un papel milimetrado terminó convertido en una simple letra escrita en una libreta. En ese proceso, la señal perdió continuidad, detalle y matices, pero ganó en facilidad de almacenamiento, transmisión y procesamiento. Además, los costes, tanto en recursos económicos como en inversión de tiempo, se redujeron considerablemente.

Entender cómo pasamos de lo analógico a lo digital, y qué significa realmente cada uno de estos conceptos, no sólo nos ayuda a comprender el funcionamiento de la tecnología que usamos a diario en el audio, sino también a empezar a valorar las bondades y limitaciones de cada sistema. Porque, en última instancia, trabajar con audio siempre será cuestión de elegir qué queremos conservar, y qué estamos dispuestos a simplificar.

El audio analógico es maravilloso en algunas cosas y un engorro tremendo en otras. Pero lo mismo puede decirse del digital. Lo importante es saber cómo sacarle jugo a cada uno de estos dos mundos. Pero esa es otra historia que será contada en otro artículo.

Notas

[Índice]- La imagen de la flecha surcando el aire proviene de una de las paradojas más famosas de Zenón de Elea, quien la utilizó originalmente para argumentar que el movimiento era una ilusión, ya que en cada instante la flecha está en reposo. En este artículo, sin embargo, he preferido apoyarme en otra de sus paradojas, la de la dicotomía, como introducción al concepto de continuidad. Y aunque Zenón la formuló para hablar del tiempo, me ha parecido útil (y visualmente potente) utilizar la escena del arquero y el escudo para transmitir la idea de que entre dos puntos hay infinitas divisiones posibles.

- Todo lo de la estación meteorológica es totalmente ficticio. No tengo conocimiento específico sobre cómo funcionaban realmente estas estaciones en el pasado (ni en la actualidad). He creado esta situación simplemente como un recurso narrativo para situarnos en un entorno donde se gestionaba información de forma analógica, y así facilitar la comprensión de los conceptos que quería explicar.

- Si queréis entrar en detalles realmente técnicos, más allá de esta fábula introductoria, echad un vistazo al artículo ¿Qué diferencia a la señal digital frente a la analógica?, de Pablo Fernández-Cid.